地址:成都彭山恒大酒店(点击查看地图)

场馆:四川省眉山市彭山区牧马镇

快速投稿:

提交稿件

活动说明

活动说明

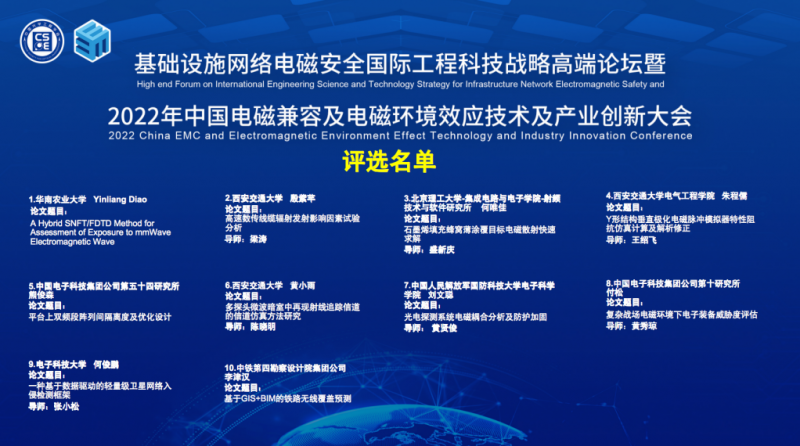

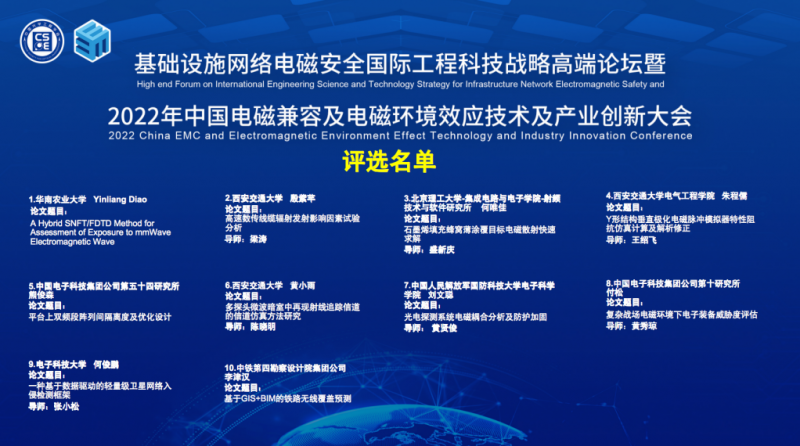

会议最新通知:  基础设施网络电磁安全高端论坛暨2022年中国电磁兼容及电磁环境效应技术及产业创新大会-1118.pdf

基础设施网络电磁安全高端论坛暨2022年中国电磁兼容及电磁环境效应技术及产业创新大会-1118.pdf

会议地点:成都彭山恒大酒店(四川省眉山市彭山区牧马镇)

会议针对正式注册代表,开放线上线下同步交流模式。如您届时无法亲临现场,可线上参与会议交流,会议使用腾讯会议平台,申请线上参会(会议注册)页面。

根据当地疫情防控相关政策,请参会代表关注以下信息:

1.有高风险区7天旅居史的人员,请不要到现场参会;

2.所有会议期间从本市以外城市到达的人员12小时内需做核酸检测,可在机场和火车站直接落地检,参会途中做好自我防护;

3.参会人员须持双绿码及48小时核酸检测报告阴性证明进行会议签到,双绿码即“四川天府健康码”和“行程码”绿码,参会期间非必要不离开酒店;

4.省外客人在眉山完成3天3检;

5.组委会于会议期间(11月25-27日)每天17:00-19:00,在酒店大堂设置核酸采样处,请参会代表依据个人情况完成检测,建议会议期间每天都参与做检测;

6.所有客人在会议中心、酒店、康体检查后会发贴标(建议贴在左手臂膀上),连续2天以上会议,次日在酒店会议中心入口处凭前日贴标领取当日贴标(提醒客人贴标尽量避免遗失,方便客人进出会议中心和酒店住宿大堂);

7.会议期间全程佩戴口罩。

电磁领域的争夺是大国博弈的前沿,关乎国防安全和社会经济稳定大局,因此电磁领域安全2020年被列入国防法。为促进我国从电磁大国向电磁强国跨越,促进各学科领域交叉融合,催生新的研究热点,亟需通过高端学术研讨将国内外学术力量向电磁领域汇聚。

基础设施网络电磁安全高端论坛暨2022年中国电磁兼容及电磁环境效应技术及产业创新大会主要瞄准新一代通信、高铁、电力等重大基础设施网络与装备的电磁安全与发展需求,以“一带一路”等国际合作战略为背景和依托,广泛邀请国内外专家学者,以重大基础设施网络的电磁安全为主题,围绕电磁环境、电磁兼容、电磁防护、电磁制衡、领域交叉新理论、新技术、新方法开展学术交流。旨在建立以“电磁安全”为主题的开放式、合作式国际学术交流共同体,提升国际上对于“电磁安全科学与技术”领域的重视程度,同时促进我国在该领域的技术发展和成果转化应用,提高国际话语权,增强国际学术影响力。会议公开非密

主办单位

中国工程院

中国光学工程学会

北京航空航天大学

电子科技大学

承办单位

中国工程院信息与电子工程学部

国家自然科学基金委员会信息科学部

中国电磁环境效应产业技术创新战略联盟

四川大学

中国移动通信集团有限公司

西安交通大学

中国电子科技集团第公司第十研究所

成都市科学技术协会

国防科工局军工保密资格审查认证中心

成都高新技术产业开发区管理委员会

北京智芯微电子科技有限公司

联办单位

电磁兼容国防科技重点实验室(中船701所)

电磁环境效应航空科技重点实验室(航空工业601所)

北京空间飞行器总体设计部(航天五院501部)

中关村科创智慧军工产业技术创新战略联盟

深圳市电磁信息重点实验室

支持单位

西安工业大学

北京长鹰恒容电磁科技有限公司

中星联华科技(北京)有限公司

广州广电计量检测股份有限公司

苏州泰思特电子科技有限公司

中电科思仪科技股份有限公司

北京森馥科技股份有限责任公司

罗德与施瓦茨(中国)科技有限公司

组织机构

组织机构

大会名誉主席

刘尚合 院士(陆军工程大学)

大会主席

苏东林 院士(北京航空航天大学)

大会共主席

郭桂蓉 院士(中国工程院)

黄培康 院士(中国航天科工集团公司)

杨凤田 院士(中航工业沈阳设计所)

吕跃广 院士(中国工程院)

陈志杰 院士(空军研究院)

朱英富 院士(中国船舶集团有限公司)

段宝岩 院士(西安电子科技大学)

费爱国 院士(空军研究院)

王 巍 院士(中国航天科技集团)

欧阳晓平 院士(湘潭大学)

孙 聪 院士(中国航空研究院)

范国滨 院士(中国工程物理研究院)

刘永坚 院士(空军研究院)

王沙飞 院士(中国工程院)

王秋良 院士(中国科学院电工研究所)

邓龙江 院士(电子科技大学)

李尔平 院士(新加坡工程院)

大会执行主席

胡 俊,电子科技大学教授

黄卡玛,四川大学教授

王晓云,中国移动通信集团技术部总经理

大会组织委员会主席

陈爱新,北京航空航天大学教授

陈益凯,电子科技大学教授

陈 娟,西安交通大学教授

高 鹏,中国移动通信集团设计院有限公司副院长兼总工程师

蒋 东,中国电子科技集团公司第十研究所,领域总师、研究员

张 华,北京空间飞行器总体设计部研究员

张 澎,沈阳飞机设计研究所副总设计师,航空工业首席专家、研究员

陈 亮,中国舰船研究设计中心电磁兼容国防科技重点实验室副主任

分专题程序委员会

专题一:EMC新方法新技术新设备

专题主席

戴 飞,北京航空航天大学电子信息工程学院副院长、研究员

沙 威,浙江大学研究员

闫丽萍,四川大学教授

程序委员会委员

刘长军,四川大学教授

专题二:电磁兼容与电磁防护技术

专题主席

范 峻,浙江大学教授

任华胜,华为技术有限公司电磁防护实验室主任

程序委员会委员

李建星,西安交通大学副教授

专题三:复杂电磁环境与高性能电磁仿真

专题主席

盛新庆,北京理工大学教授

郑生全,中国舰船研究设计中心电磁兼容性重点实验室研究员

郭立新,西安电子科技大学院长、教授

程序委员会(音序)

姜 弢,哈尔滨工程大学教授

万国宾,西北工业大学教授

专题四:电磁环境效应试验与评估

专题主席

唐 宇,中国电子科技集团公司第十研究所天奥校准,检测实验室高工

郭恩全,西安工业大学教授

王东红,中国电子科技集团公司第三十三研究所集团公司首席专家、副总工程师、研究员

陈晓明,西安交通大学教授

专题五:电磁材料技术及应用

专题主席

陈红胜,浙江大学教授

周佩珩,电子科技大学教授

王海成,有研科技集团研究员

程序委员会委员

施宏宇 西安交通大学副教授

专题六:电磁频谱工程与管理技术

专题主席

韩熙瑾,中国电子科技集团公司第十研究所高工

郭兰图,中国电子科技集团公司第二十二研究所研究员

李尧尧,北京航空航天大学副研究员

程序委员会委员

尹 鹏,国防科工局军工保密资格审查认证中心副研究员

论坛一:未来通信系统电磁安全前沿技术

专题主席

洪 伟,东南大学毫米波国家重点实验室主任、教授

梁应敞,电子科技大学教授

程序委员会委员(音序)

蒋之浩,东南大学教授

林先其,电子科技大学长三角研究院(湖州)副院长

论坛二:航空航天船舶与电磁安全设计与探索

专题主席

张 澎,沈阳飞机设计研究所副总设计师,航空工业首席专家、研究员

孙红鹏,航空工业沈阳飞机设计研究所副部长、研究员

冀 航,中国舰船研究设计中心电磁兼容性重点实验室高级工程师

程序委员会(音序)

刘其凤,重庆大学副研究员

张 涛,航空工业沈阳飞机设计研究所电磁兼容室高级工程师、副主任

张 雷,成都飞机工业(集团)有限责任公司高级工艺师(正高级工程师)

论坛三:智能网联汽车电磁安全前沿技术

专题主席

文光俊,电子科技大学教授

李国庆,中国信息通信研究院西部分院副主任

张 狂,哈尔滨工业大学教授

程序委员会委员(音序)

黄勇军,电子科技大学副教授

刘斌辉,工业和信息化部电子第五研究所项目总监

朴昌浩,重庆邮电大学自动化学院教授

吴 群,哈尔滨工业大学教授

王 平,重庆邮电大学通信与信息工程学院副教授

汪海洋,电子科技大学电子科学与工程学院副教授

论坛四:器件、芯片电磁安全与环境适应性

专题主席

赵东艳,北京智芯微电子科技有限公司总经理

乔 明,电子科技大学教授

论坛五:国家电力设施网络电磁安全技术及应用

专题主席

张小松,电子科技大学网络空间安全研究院院长,长江学者特聘教授

黄 琦,成都理工大学副校长,电力系统广域测量与控制四川省重点实验室主任、教授

马 权,中国核动力研究设计院仪控中心党支部书记、研高

程序委员会(音序)

常政威,国网四川省电力公司电力科学研究院副院长、教授级高工

贺玉彬,国能大渡河大数据服务有限公司党委书记、执行董事、高级工程师

李洪伟,电子科技大学网络空间安全研究院副院长,长江学者特聘教授

温 蜜,上海电力大学计算机科学与技术学院院长

论坛六:先进轨道交通系统电磁环境孪生及新型信息基础设施

专题主席

陈 娟,西安交通大学教授

官 科,北京交通大学宽带移动信息通信铁路行业重点实验室副主任、教授

邓志翔,中铁第四勘察设计院集团有限公司铁四院通号院副总工程师

程序委员会(音序)

陈 乐,北京六捷科技有限公司副总经理(研发)

闫 莉,西南交通大学信息科学与技术学院副教授

杨轶轩,北京全路通信信号研究设计院集团有限公司基础装备技术研究院副院长、高级工程师

专家报告

专家报告 议题方向

议题方向 投稿指南

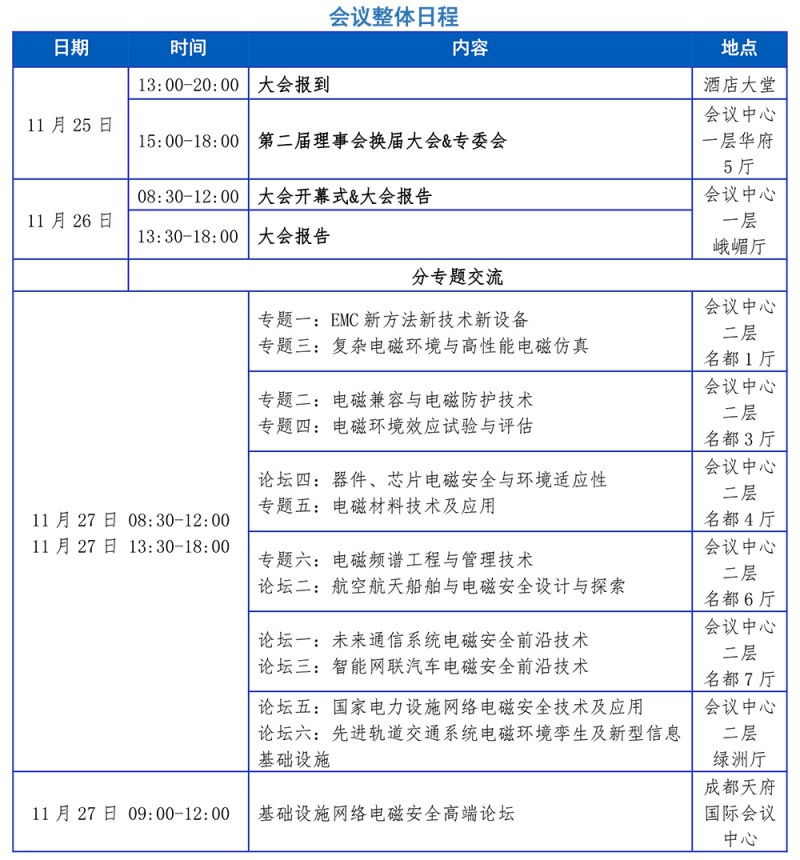

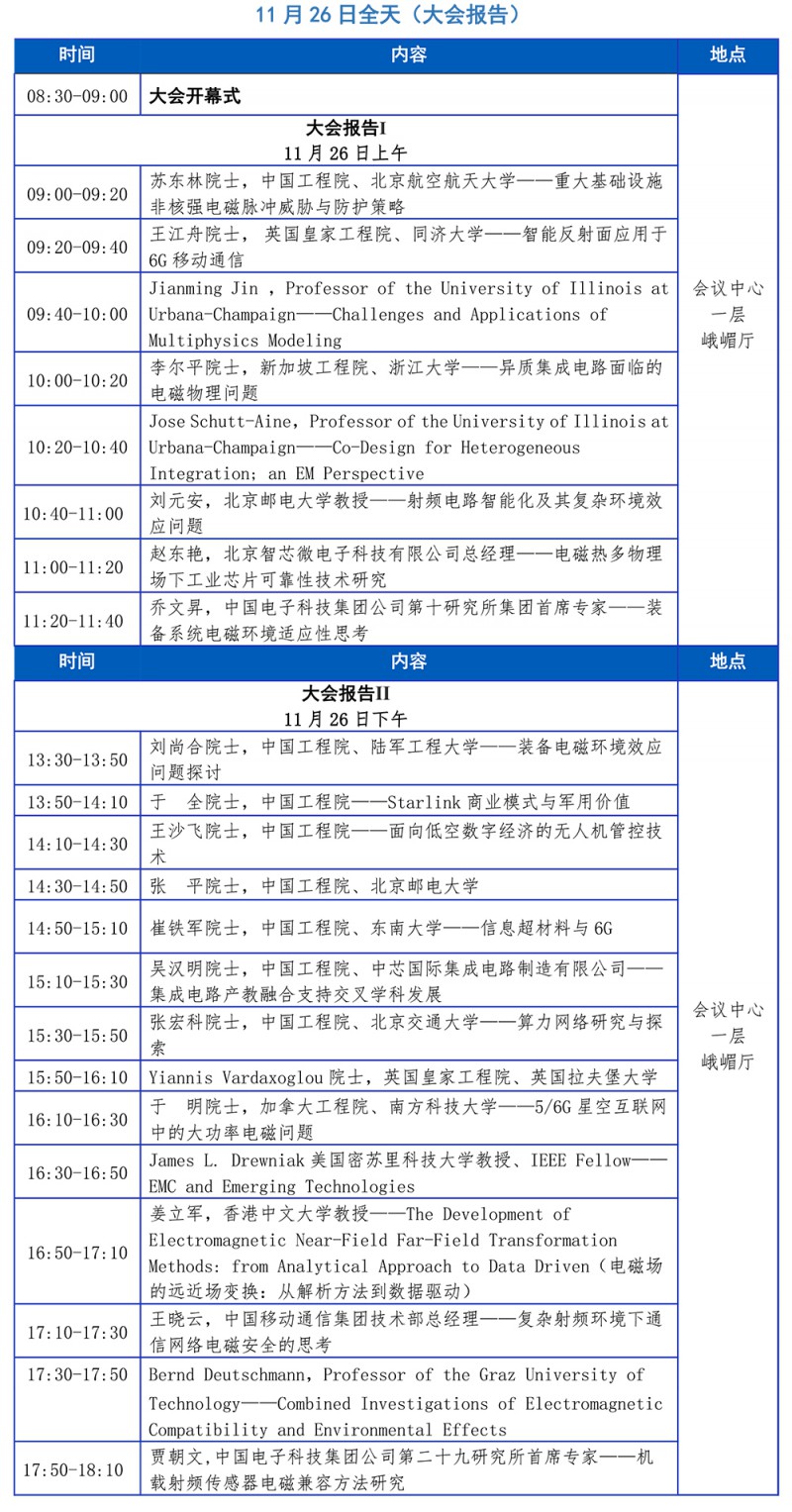

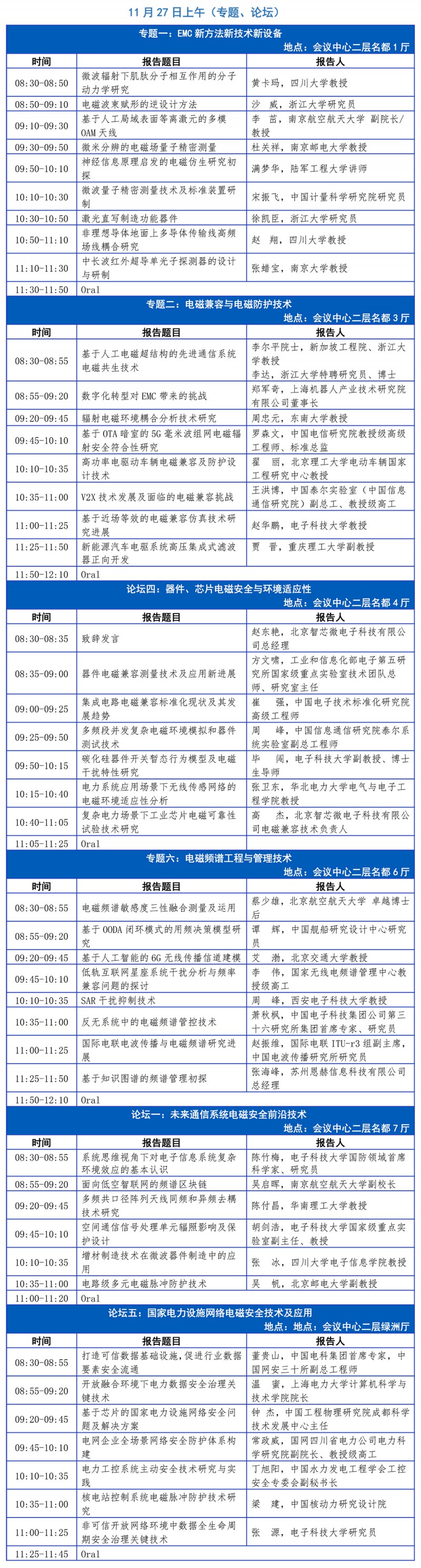

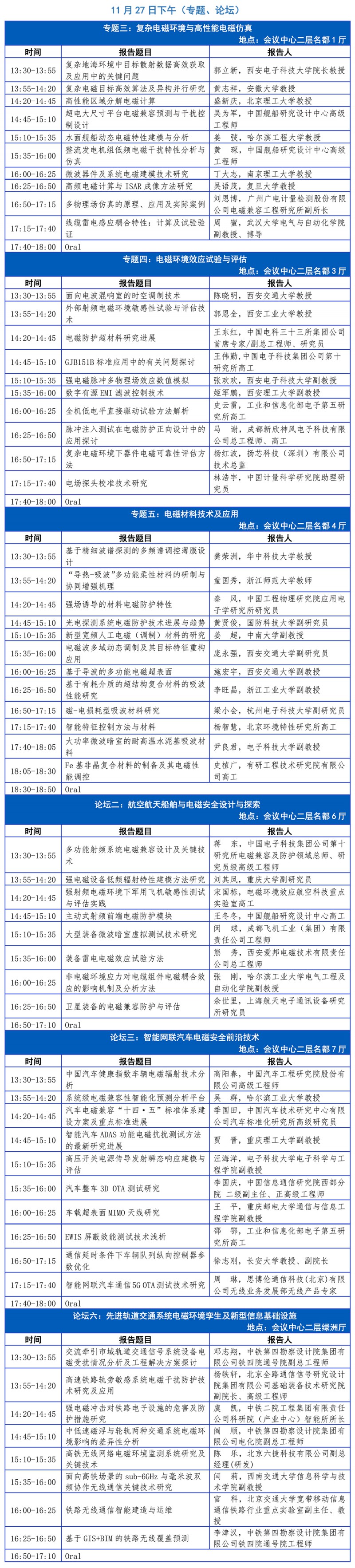

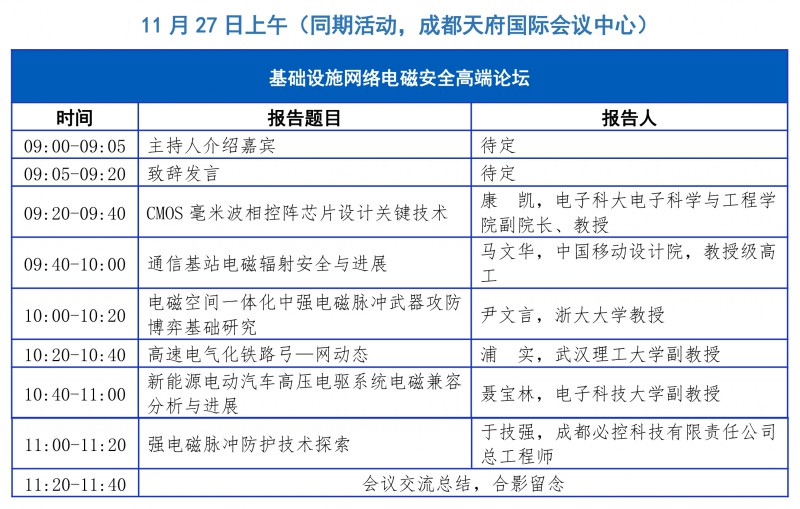

投稿指南 会议日程

会议日程 会议注册

会议注册 会员申请

会员申请 下载文件

下载文件 同期活动

同期活动 交通住宿

交通住宿 往届回顾

往届回顾 联系方式

联系方式

活动说明

活动说明

组织机构

组织机构 专家报告

专家报告

议题方向

议题方向 投稿指南

投稿指南 会议日程

会议日程

会议注册

会议注册

会员申请

会员申请 下载文件

下载文件 同期活动

同期活动 交通住宿

交通住宿 往届回顾

往届回顾 联系方式

联系方式