收录于话题

撰稿人 | 盛泉

论文题目 | Intracavity spherical aberration for selective generation of single-transverse-mode Laguerre-Gaussian output with order up to 95

作者 | 盛泉,王爱华,马媛媛*,王思佳,王盟,石争,刘俊杰,付士杰,史伟*,姚建铨,尾松孝茂

完成单位 | 天津大学,日本千叶大学,钱学森空间技术实验室

论文导读

拉盖尔-高斯(LG)模式激光是最具代表性的涡旋光束,不仅在量子光学、空间光通信、光学微操控、材料加工以及超分辨荧光显微等诸多领域有重要的应用,其产生方法的激光动力学特性自身也是激光物理的热点。天津大学姚建铨院士、史伟教授课题组与日本千叶大学Takashige Omatsu(尾松孝茂)教授课题组和钱学森空间技术实验室王思佳研究员课题组合作,发展了一种基于激光谐振腔内球面透镜的球差实现模式选择、产生超高阶LG模式激光振荡输出的方法。该方法无需现有LG模式激光器所依赖的泵浦光整形和调制器件设计制备等技术手段,仅在激光谐振腔内加入常规的球面透镜即可产生角向和径向指数可以便捷调控的LG模式涡旋光输出,为高阶涡旋光产生提供了一种简便的新思路。PhotoniX 期刊于2022年2月10日在线发表了此工作成果。

研究背景

高阶LG模式激光一般可通过腔外调控和腔内直接激发两类方法产生,其中腔内直接激发方法将复杂结构光场强度和相位分布调控的物理问题具象为更为直观的激光谐振腔模式选择问题,避免了对器件设计和加工精度的苛刻要求。目前实现模式净增益的控制、产生高阶LG模式激光振荡输出一般基于整形为环状的泵浦光、在腔镜上制备不同尺寸的缺陷点、采用离轴泵浦光路以及在腔内使用振幅和相位调制器件等方法。

球差是球面光学固有的一种像差,在正透镜上体现为远轴光线比近轴光线受到更强的会聚作用。球差会导致光束畸变,影响激光器的输出功率和光束质量,因此激光谐振腔的设计中一般要避免使用大曲率器件以规避球差的影响。从另一个角度考虑,由于各阶LG模式激光具有各不相同的环状光强分布,经过球面透镜聚焦后各阶模式的光路在空间上会发生分离,从而为模式选择提供了可能。本工作围绕利用球差产生高阶LG模式激光的方法开展研究,分析了模式区分度和损耗的优化条件,实验实现了角向指数m达到95的超高阶输出。

技术突破

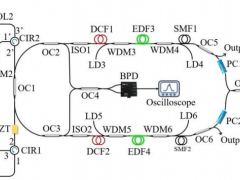

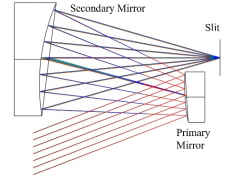

图1 基于腔内球差选模产生高阶LG模式激光输出的光路。(a)选模作用原理示意图;(b)光斑较小的基模起振;(c)光斑较大的高阶模式起振。

为增强球差对模式的选择作用,激光谐振腔内应用了一片长焦距透镜和一片短焦距透镜,分别起到准直扩束和引入强球差的作用;短焦距透镜与输出镜构成了猫眼逆反射结构,如图1(a)。在透镜球差的作用下,各阶横模的实际焦点位置不同;猫眼结构只能对合焦的光束(模式)提供良好的逆反射效果,而离焦的光束(模式)则遭受较大的损耗,如图1(b)和(c)。因此,只需在毫米尺度上微调输出镜与短焦距透镜之间的距离,使输出镜位于所需模式的实际焦点处,就能实现对模式的选择和便捷调控。

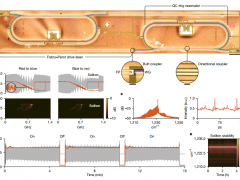

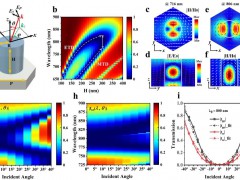

文中分析了不同角向和径向指数高阶模式的环状光斑尺寸和环宽度对于球差带来的模式区分度以及模式自身损耗的影响,以此为基础,可以通过对光斑尺寸、透镜面型和泵浦功率的选择来灵活控制谐振腔的选模能力和所需模式的净增益。实验中端面泵浦的Nd:YVO4激光器在1.03-1.20 W泵浦功率下能够产生角向指数m选择范围1-95、径向指数p选择范围0-4的高阶LG模式激光输出,斜效率在10-20%之间,图2为实验中产生的典型激光输出光斑。该方法仅利用常规球面透镜,无需额外的调制器件和泵浦整形、缺陷制备等手段,就能够产生可便捷调控的高阶模式涡旋光振荡输出。理论上该方法可以实现的模式阶数没有限制,只要控制泵浦功率和球差就能继续向更高阶模式拓展,而且适用于各波段的激光器。

图2 基于腔内球差选模产生的高阶LG模式激光输出光斑。

观点评述

长期以来像差一直是激光谐振腔中需要尽量考虑避免和补偿的负面因素。该研究工作在谐振腔内使用短焦距透镜引入明显的球差,使具有不同空间强度分布的各阶LG模式的空间光路得以区分,从而实现激发产生高阶模式涡旋光输出的目的。该方法无需额外的强度和相位调控器件,仅使用常规的球面透镜即可产生能够大范围调控的高阶LG模式激光输出,具有通用、灵活、经济的特点,为高阶涡旋光场的产生和调控提供了一种便捷的新方案。

主要作者

盛泉,天津大学精密仪器与光电子工程学院副教授,主要从事新型光纤激光器和固体激光器方面的研究工作,在单频激光的产生和放大以及激光谐振腔动力学特性方面取得多项成果,担任OPTICA(原OSA)旗下核心期刊JOSAB Topical Editor。

马媛媛,日本千叶大学Takashige Omatsu课题组博士后,主要从事新型空间光场的开发及光场调控的研究工作,在近红外及可见光波段的涡旋激光器以及局域空心光束的产生方面具有丰富的研究经验。

史伟,天津大学精密仪器与光电子工程学院教授、博士生导师,国家高层次人才计划专家,长期从事高性能光纤激光器、THz技术以及光场调控等方面的研究工作,承担完成了863项目、973计划课题、国家自然科学基金重点项目等多项国家重大重点科研项目。目前担任中国光学工程学会常务理事,天津市激光技术学会理事长,2012年入选美国光学学会(OPTICA / OSA)fellow,长期担任Photonics West、CLEO等会议程序委员会成员。

本文出处

发表于:PhotoniX

论文链接:

https://photonix.springeropen.com/articles/10.1186/s43074-022-00050-8

更多原文内容,请点击“阅读原文”

推荐阅读

关于PhotoniX

PhotoniX 属同行评议、开放获取(OA)高影响力国际期刊。是中国光学工程学会会刊,由中国光学工程学会、上海理工大学和西湖大学共同主办,由Springer Nature集团出版。上海理工大学顾敏院士和西湖大学仇旻教授担任期刊主编,庄松林院士担任期刊名誉主编。期刊拥有强大的国际编委和编辑团队。PhotoniX 主要报道国内外光学与光子学技术与信息、能源、材料、生命、精密制造、纳米、光电子器件、微纳米电子等学科交叉融合发展带来的颠覆性科研成果和最新的工程应用进展。以展现具有前沿性、多学科交叉和衍生性特点的技术为核心,成为推动国际前沿“使能技术”的平台。

PhotoniX 现已被SCIE、DOAJ、ProQuest、CNKI、INSPEC、Dimensions等多个数据库收录,并入选《2021年中国科学院文献情报中心期刊分区》。

了解PhotoniX最新动态

阅读原文

查看全文

声明:本文所用视频、图片、文字如涉及版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并按国家标准支付稿酬或立即删除。邮箱:wanghaiming@csoe.org.cn

文章转载自微信公众号:PhotoniX