收录于话题

撰稿人 | 刘静远

论文题目 | 40-user fully connected entanglement-based quantum key distribution network without trusted node

作者 | 刘旭,刘静远,薛融,王河清,李浩,冯雪,刘仿,崔开宇,王镇,尤立星,黄翊东,张巍*

完成单位 | 清华大学,上海微系统所

论文导读

量子密钥分发(Quantum Key Distribution,QKD)实现不同用户间安全密钥的生成,是当代量子保密通信的核心技术之一。随着量子保密通信逐渐从实验室走向实际应用,如何实现大用户规模的QKD网络成为人们关注的焦点。2022年1月24日,清华大学张巍教授团队在PhotoniX 在线发表论文“40-user fully connected entanglement-based quantum key distribution network without trusted node”,合作单位为上海微系统所。文中提出了一种分层的全连接量子纠缠分配网络架构,结合了波分复用和空分复用技术在多个用户间灵活地实现量子纠缠资源分配。实验上采用该架构,用一个量子纠缠光源实现了40用户的全连接量子纠缠分配网络,并利用对称式纠缠基色散光学QKD协议在任意两用户之间实现了安全密钥的生成。这是目前用户数最多的无可信节点辅助的纠缠基QKD网络实验,理论和实验表明该量子网络架构在实现大规模量子保密通信网络方面有重要应用前景。

研究背景

量子密钥分发(QKD)是量子信息技术发展最成熟的方向。研究者针对多种QKD协议已经开展了光纤通信应用环境下的场地实验,表明光纤QKD技术已经进入到向实际应用推广的阶段。目前,国内和国际上有多个QKD示范网络,然而这些网络大部分是由点对点的QKD链路搭建而成,严重依赖网络节点的可信性,且每个QKD链路需要独立的设备,网络设备复杂且成本高,不易实际推广应用。因此,如何简单高效地建立大规模多用户的QKD网络引起研究者普遍关注。作为量子信息的重要资源,量子纠缠可以用来实现QKD。长期以来,由于从应用角度看,纠缠基QKD的物理实现较为复杂且昂贵,该技术路线较少得到关注。近期的研究发现,通过充分利用纠缠光子对中两光子的量子关联/纠缠特性,可以在多个用户间实现量子纠缠资源的灵活分配,这为大规模QKD组网提供了新思路。

技术突破

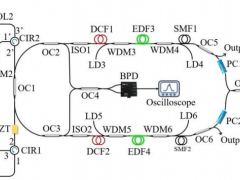

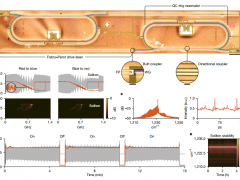

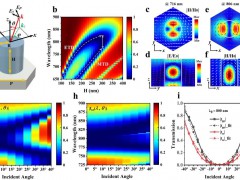

本工作中,我们提出了一种无可信节点辅助的分层全连接量子纠缠分配网络架构。该架构利用了量子纠缠光源产生的纠缠光子对的宽光谱特性(量子纠缠光源可以通过光纤或硅波导中的自发四波混频实现),通过波分复用的方法将产生的纠缠光子对分为不同波长的量子纠缠资源。在网络架构的第一层中,一部分纠缠资源经过1×N分束器发送给N个用户。在此过程中,光子对中的两光子分别随机地发送给不同用户,任意两用户间都被分配到了纠缠光子对,形成了基于空分复用的全连接拓扑的子网。在第二层中,另一部分纠缠资源的光子对中的两光子首先通过波分复用的方法分开,然后分别通过1×N分束器送入两个不同的子网,各自随机分配到相应子网的不同用户,由此形成了两个子网用户间的纠缠分配连接。灵活地运用两层纠缠资源分配方式,可以形成大用户规模的量子纠缠分配网络,如图1所示。图1(a)和(b)分别是两层纠缠分配方式的示意图。图1(c)是采用这种分层网络架构实现的包含5个子网的全连接量子纠缠分配网络示意图。图中,第一层利用5个纠缠资源形成5个全连接子网,第二层利用其余的10个纠缠资源形成子网间的连接,由此构建出了更大规模的全连接纠缠分配网络。

图1 分层全连接量子纠缠分配网络架构。(a)第一层,形成全连接子网;(b)第二层,实现子网间连接;(c)包含5个子网的全连接量子纠缠分配网络构建。图中标识出了各纠缠资源对应的波长通道。

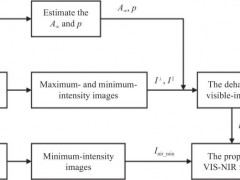

利用提出的分层全连接量子纠缠分配网络架构,我们在实验上实现了40用户的全连接纠缠基QKD网络。实验中采用一段单模硅波导作为量子光源,利用其中的自发四波混频产生宽光谱纠缠光子对,并分为15个量子纠缠资源。利用5个纠缠资源建立了5个8用户的全连接子网,利用其余的10个纠缠资源实现子网间的纠缠分配连接。QKD的实现采用了我们在先期工作中发展的对称式纠缠基色散光学QKD协议。由此实现了40用户的全连接QKD网络,网络中QKD连接数达到780。实验测量了这些QKD连接的性能,子网内两用户之间的平均安全密钥率为51bps,不同子网的两用户间平均安全密钥率为22bps。这是目前用户数最多的无可信节点辅助的纠缠基QKD网络实验。我们还对该网络架构的几种典型应用形式进行了理论分析和数值计算。研究表明,该分层网络架构在QKD用户端可以引入纠缠资源选择功能,实现设备复用的同时抑制噪声光子的影响,进而提升网络的拓展性并降低实施成本。

观点评述

本工作提出了一种分层的全连接量子纠缠分配网络架构,结合了波分复用和空分复用技术在多个用户间实现灵活的量子纠缠资源分配。采用该架构,实验上用一个量子纠缠光源实现了40用户的全连接量子纠缠分配网络,并利用对称式纠缠基色散光学QKD协议在任意两用户之间实现了安全密钥的生成。这是目前用户数最多的无可信节点辅助的纠缠基QKD网络实验。理论分析表明,该分层网络架构可以通过在用户端引入纠缠资源选择功能提升网络拓展性。该网络架构为宽光谱量子纠缠资源的多用户分配提供了一种简单高效的方式,特别适合实现大用户规模的QKD组网,对于量子保密通信技术网络化发展有重要意义。

主要作者

刘旭,博士。他2021年于清华大学电子工程系获博士学位,目前就职于之江实验室,主要研究方向为量子安全通信、量子精密测量和高性能分布式光纤传感。相关研究成果在APL Photonics、Applied Physics Letters、Journal of Lightwave Technology等期刊上发表论文10余篇。多次参加Optica、IEEE以及SPIE旗下重要学术会议,并在OFC、CLEO等重要学术会议上做口头报告及海报。他是本文的共同第一作者。

刘静远,清华大学电子工程系博士研究生,研究方向为量子密码学和量子网络,是本文的共同第一作者。

张巍,博士,清华大学长聘教授,清华大学电子工程系信息光电子研究所副所长。张巍主要从事集成光量子器件及其量子通信应用研究。他针对量子通信应用于当代光纤网络的关键器件瓶颈,结合硅光子集成芯片技术和光纤光学发展光通信波段量子光源器件,并将硅光子芯片技术应用于光量子态的操控和探测,以此为基础推动光纤量子通信,量子成像和量子网络技术的创新发展。已作为第一作者和通信作者发表期刊论文百余篇,授权发明专利十余项,多次在国际国内学术会议做邀请报告,并作为分会主席和学术委员会成员参与会议组织工作。他目前是中国通信学会量子通信专业委员会委员,美国光学学会高级会员和中国光学学会会员。

他是本文的通信作者。

黄翊东,清华大学学术委员会副主任,长江学者,新世纪百千万人才工程国家级人选。长期从事光电子器件领域的科学研究及人才培养工作,曾任清华大学电子工程系系主任,清华大学天津电子信息研究院院长,是清华大学电子信息大类课程体系的主要创建人之一。发明“八分之一波长位移分布反馈”的新结构,开发出光通信抗反射DFB激光器,两次获得NEC研究功绩奖;近二十年来聚焦微纳结构光电子器件,承担过国家自然科学基金重点项目、973项目以及多项国际合作项目,带领课题组研制出世界首创具有自由电子辐射、实时光谱成像、动态轨道角动量辐射、量子态产生及操控等功能的集成光电子芯片;发表论文300余篇,引用数千次;拥有数十项国际专利。是光电子芯片企业华慧芯科技、与光科技的创始人。现为美国光学学会会士,中国光学学会常务理事,中国电子教育学会副理事长、高等教育分会副会长,ACS Photonics杂志副主编。

本文出处

发表于:PhotoniX

论文链接:

https://photonix.springeropen.com/articles/10.1186/s43074-022-00048-2

更多原文内容,请点击“阅读原文”

推荐阅读

TOP论文 | 从光谱展宽到再压缩——非相干光在光纤中传输的动力学

关于PhotoniX

PhotoniX 属同行评议、开放获取(OA)高影响力国际期刊。是中国光学工程学会会刊,由中国光学工程学会、上海理工大学和西湖大学共同主办,由Springer Nature集团出版。上海理工大学顾敏院士和西湖大学仇旻教授担任期刊主编,庄松林院士担任期刊名誉主编。期刊拥有强大的国际编委和编辑团队。PhotoniX 主要报道国内外光学与光子学技术与信息、能源、材料、生命、精密制造、纳米、光电子器件、微纳米电子等学科交叉融合发展带来的颠覆性科研成果和最新的工程应用进展。以展现具有前沿性、多学科交叉和衍生性特点的技术为核心,成为推动国际前沿“使能技术”的平台。

PhotoniX 现已被SCIE、DOAJ、ProQuest、CNKI、INSPEC、Dimensions等多个数据库收录,并入选《2021年中国科学院文献情报中心期刊分区》。

了解PhotoniX最新动态

阅读原文

查看全文

声明:本文所用视频、图片、文字如涉及版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并按国家标准支付稿酬或立即删除。邮箱:wanghaiming@csoe.org.cn

文章转载自微信公众号:PhotoniX