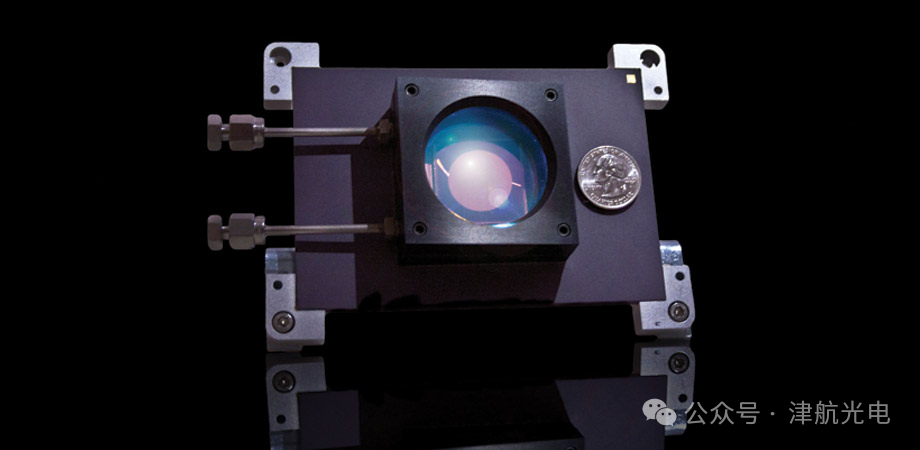

配备2000个驱动器的MEMS变形镜,体积可轻松置于手掌中

在银河系的遥远角落,或许存在着一颗与地球相似的系外行星。它围绕类似太阳的恒星公转,可能是一颗"水世界"行星。这颗已有数十亿年历史的行星早已冷却,不再释放形成初期的热辐射,甚至在漫长的岁月中可能孕育出生命。

尽管这颗"地球2.0"尚未被发现,但基于统计学模型,科学家确信此类行星的数量可能高达数百万颗。然而,这些体积微小且亮度极低的天体常被其宿主恒星的强光淹没——地球大小行星的亮度仅为恒星的百亿分之一,这对观测构成极大挑战。

目前,人类仅能对亮度低于宿主恒星千万分之一的行星进行直接成像。过去二十年间,已成功拍摄到数十颗年轻巨型气态行星,这些形成仅数百万年的"行星婴儿"仍保留着形成时的余热。但要捕捉到类似地球的岩石行星,现有技术仍存在显著瓶颈。

为实现百亿分之一的对比度分辨率,必须突破现有技术极限并构建专用太空平台(规避大气湍流干扰)。2020年,美国国家科学、工程和医学研究院发布的十年路线图明确提出建造首台专门用于搜寻宜居行星的太空望远镜——"宜居世界天文台"(HWO)。NASA正联合天文学家、工程师及工业界合作伙伴攻坚关键技术,其中变形镜技术被视为核心突破点。

恒星日冕仪虽能阻挡恒星光以揭示行星,但其遮光罩仅能阻挡直射光,残余的散射光仍会绕过日冕仪。单凭日冕仪无法观测到类地行星甚至木星级天体。为此,天文学家在日冕仪后方部署了手掌大小的变形镜。这种微米级精度的镜面下方密布数百个微型执行器,通过与波前传感器协同工作,可实时校正因温度波动或大气扰动产生的光路畸变。

MEMS(微机电系统)技术通过集成微米级电子元件与机械部件,制造出兼具小型化与高性能的创新装置。多支科研团队正致力于研发下一代MEMS变形镜以适配HWO需求,需重点突破两大技术瓶颈:执行器数量与镜面质量。

值得注意的是,MEMS变形镜并非新技术。自二十余年前应用于系外行星成像以来,该技术已助力数十次重大发现,其中波士顿微机械公司(Boston Micromachines Corporation, BMC)的MEMS变形镜占据主导地位——作为全球唯一能满足深空观测对比度要求的企业,其产品以一次性精密制造著称。

变形镜主要分为接触式与非接触式两类,区别在于驱动执行器的机械结构类型。BMC采用静电驱动的非接触式设计,通过反射镜与下方电极间的静电力调控镜面形貌。相较传统接触式方案,这种设计具有更强的环境稳定性,且重量轻、响应快、结构紧凑,尤其适合太空应用。其耐用性已在长期任务中得到验证。

然而,现有MEMS变形镜仍无法实现类地行星成像。首要限制在于执行器数量:当前最大型号(应用于双子座行星成像仪)仅配备4096个执行器,而HWO需求量级需突破10000个。幸运的是,静电驱动架构具有优异的可扩展性——依托半导体制造工艺,可在二维平面内批量复制执行器单元,从而实现规模化阵列。

但生产工艺本身却会引发新的问题:在硅层沉积、图形化处理与蚀刻过程中,下层结构会在镜面形成纳米级的"绗缝"纹理。虽然表面形貌变化微小(通常低于10nm),但仍会对光路精度产生显著影响。

BMC正通过流体动力学仿真与新型沉积工艺优化表面质量。公司计划在2029年HWO方案最终确定前攻克这一难题。与此同时,跨学科团队正开展多维度技术验证:2015年搭载探空火箭的首次太空测试虽因通信故障未能完成全指标测试,但证实了MEMS变形镜在极端发射环境下的可靠性;2020年DARPA"变形镜演示任务"(DeMi)立方星搭载的邮票尺寸原型机,更在激光自检中展现出0.1μm的光学质量(HWO目标为0.01nm)。

除静电驱动方案外,HWO候选名单还包括压电陶瓷驱动与电磁线圈驱动两种技术路径。三种方案各具优劣:静电式具有最佳的可扩展性,压电式响应速度更快,电磁式则具备更高的驱动精度。目前研究团队正通过地面试验平台(如亚利桑那大学的真空模拟系统)加速技术成熟,力图在2029年前后确定最终技术方案。

(天津津航技术物理研究所张宁宁)

点击